江村夏樹

あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。

作曲というものを見よう見まねでやり始めたころ、レコードを聴きながら、だれがどうやってこの曲を作ったか、見当のつかない不思議があった。機能和声の三和音の動き方なども、ああ来てこうなって、どうしてハ長調の主和音に落ち着くのか、いま考えれば、いずれ誰かがそういう具合に仕組んで、書いて、楽器奏者にやってもらった結果がそうなっている、というあたりまえのことが、ただ聴いているぼくの耳にはわからなかった。アモルフな音の群れに聞こえても、誰かが作った形式や秩序を持っているということがぴんとこなかった。

確率音楽では、ある時点におけるイヴェントの出現確率、などと言う。出現確率の高い音が、その時点で鳴るわけだ。ぼくが不思議に思ったのは、確率の計算なんかとは関係がないように見える調性音楽では、誰か(作曲家)が「つぎの音はこれに違いない」と占ったか、いばって主張したか、とにかく、続きをだれが、どうやって考えたか、そこのところがのみこめなかった。ですから、学生のころは調性の仕組みを習うわけだけれど、だれがこんな規則を決めたのか、まあ、教科書ではそうなっているからばくぜんと従っていたけれど、そういうばくぜんとした理解で納得がいくわけがなかった。あれは、西洋音楽の歴史のある時期に、こういう調性機能が重要だった時期があった、と誰かが言ってくれれば気がラクになったんじゃないか。

もちろん、音楽とは何か、なんてことがすぐにわかる勉強法などあるわけがないし、そんなものがあったら音楽そのものが迷惑する。続きがすぐによくわかる音楽など、誰も聴かないだろう(まあ、意識的にそういうものを作って、聴いてみたりする場合はあるけれど)。ただ、ある音のつながりが音楽であるためには、「おぼろげながら先の見当がつく」ということが肝要だということはひとまず言えそうだ。これだって、先の見当がつきにくい場合もあることを念頭に置いておいたほうがいいと思う。

ひどく中途半端ですが、ここまでアップしましょう。ふと、音楽に興味を持ち始めたころの「感触」を思い起こして、書き付けておこうと思った。本格的な研究の展開は、今すぐでなくてもいいだろう。

紙一枚、机(じつはブラックのカラーボックス)の上に広げ、思いついた音のジェスチャーを、紙の上の好きな場所に置いていく。そんなに、すてきな思いつきに恵まれているのかどうか自分ではわからない。

五線記譜法なら、左から右へ時間が経過していくことになっているが、思いつきのメモの集積はこの時間軸を無視している。1993年に『冬の手紙のための習作』という題名でまとめたピアノ曲は、1日に1ページ、カードに思いつきを書いてストックしておき、弾く順序は決めないで、ばらばらの楽譜断片のまま作品名を与えた。シャッフルして出た順番で弾いていく。

速筆の作曲家の例として、シューベルトがよく引き合いに出されますが、作曲ってああいうもんだという先入見がある。つまり、すらすらと美しいメロディーが、霊感のおもむくままに湧き出てくるという作曲のやり方だ。頭の中で全部曲を作ってしまってから書きなさいとは、確かシューマンの言葉だったと思う。だから作曲家の頭の中は、構築された音響イメージでいっぱいになっている、と思い込む人がいる。ここで、そんなのウソですよと言ってしまうと、ぼくはダメな作曲家だといわれること必定である。

ぼくの作曲では、霊感のおもむくままにペンが走ったことなんかいちどもないだけでなく、消しゴムを逆に走らせて、さっき書いた音符を消していることさえある。頭の中で曲を作れ、全部できるまで書くなと言われたって、その作曲中のアタマをぽこっと叩いたらいい音がしたとか、そういうものを傑作音楽体験というのなら話は別だが、さぞ、頭が痛いだろう。なにしろ、ぽこっと叩くのだから。

今やMIDIキーボードで交響曲をシミュレートする時代だ。いやなら、交響曲を書かなければいいだけの話ですが、電子楽器で五線譜を試演してみることぐらいなら、ほとんどの作曲家がやっている。勝手に作曲する機械もできた。

残念ながらというか、ありがたいことにというか、人間の頭では“勝手に作曲する”ことはできないようだ。少なくとも、その作曲を企てた人のマニエリスムはどこかに残る。どんなにでたらめに作っても、残るだろう。ランダム乱数を使って並べた音の連なりにも、それを試行したひとの特徴が出ていて面白いというのは、すでに知られた経験的事実である。

ぼくは速筆ではない。何度も書いたり消したりしている。それでいっこうに構わないと思うんだけどなあ。のろのろ書いている。もちろん、締め切りがあれば必ず、間に合わせる、そのぐらいの能力はあるが、一体に遅いほうだと思う。これって怠けてるんでしょうか。

去年までの数年は、「今年はこれをモノにしてやるぞ」といきおいこんで練習する、わりあい大きなピアノ曲があった。それらは全部、今までのぼくの音楽生活で大きく影響を受けた音楽だったから、オトナになったらいちどは弾いてみようという、心意気で練習した。今年はそういう曲がない。それで、せっかくピアノが弾けるんだから自分の曲をおさらいしておこう、ということになったようだ。

ただ聴いて楽しんでいるのと、その曲を弾いてみるのとは、体験のしかたが全然違う。1回弾いたらもういい、という曲もある。次に弾きたくなるのはいつだろう。

こんなことを考えているのだから、必要次第でレパートリーが披露できる職業ピアニストからは程遠い。ブーレーズの第2ソナタを、北欧の5つの主要都市で、五夜連続で弾いたピアニストがいる。ぼくにはそういう適性がない。弾き散らかしているうちに、曲に対する共感が薄れてきて、ろくな演奏にならなくなるのが落ちだ。

最近アメリカで売れているマキシムというピアニストが、2年ぐらいまえ、日本のテレビに出て、なんだか安っぽい自作を披露したことがあった。こんなことしかできないのかと思っていたら、ラフマニノフがアレンジしたリムスキー・コルサコフの『熊蜂は飛ぶ』を弾いてアメリカの評判をとっている。世界の音楽学校の学生なら、『熊蜂は飛ぶ』ぐらい、わけもなく弾くだろう。去年オンエアされた例の『のだめカンタービレ』というドラマで、上野樹里演じる野田恵が、ムキになってリストの『超絶技巧練習曲』を弾いて、全然なってない、今ではこの程度の曲は誰でも弾く、きみはいったい、ここへ何をしに来たの?と、なんとかというピアノ教師から低い点数をつけられる場面があった。どこへ行っても、ピアノの世界ではこういう競り合いの現実が、いつもあるのだろう。

ドラマの中では、のだめさんも作曲をやっていて、こっちのほうが、たとえ幼稚でどうしようもなくても、楽しいお話になっている、という設定になっていたようですが、のだめのことはともかく、江村夏樹より技術の達者なピアニストはいっぱいいる。そういう人たちと張り合って弾いていてもダメです。単純なようだが、自分のコンセプトが生きていなければ、大曲を弾いても意味がない。だから、せめて自分の曲ぐらい弾けるようにしておこうよ、という気持で、自分のピアノ曲とつきあっています。前にも書いたことがあるが、作曲して時代が変わると、その曲の意味も変化するようで、いろいろに変化する相貌をおもしろがれるといいと思う。

ところで、これは本文と直接関係のない絵画ですが、ピカソの『素人闘牛士』という1912年の作品です。ぼくは小学生のとき、百科事典の巻末のグラビア写真でこの絵を見てたいへん驚いた。今も鮮明に覚えています。近年、ピカソの展覧会が多いけれど、この時期のピカソ、いちばん過激にキュビズム(立体派)をやっていた時期の作品はあまり出品されない。やまほど描いているはずなのに。ひょっとして、色彩が地味で、作風が難解だから、一般受けしないように思われているのかな。とにかく、思春期のぼくが影響を受けた絵の、五本の指に入るから、影響関係つながりで載せておきます。(出典は、旺文社『エポカ学芸百科事典』昭和50年刊。スキャンして取り込みました。)

じつはこの3月、文章にする題材を探していたんですが、ほかの用事に取り紛れて、月半ばには風邪をひいたり、そういうわけで文章を書く準備が整わないうちに3月も下旬です。近所の梅がきれいだったので写真を撮りました。いつもの手口で、梅の花の大写真を掲載します。まとまったエッセイは今しばらくお待ちください。

本式の研究は言語学者や民俗学者にゆだねられるべきもので、以下に記すのはぼくの単なる雑感です。

関東では、前回の梅の花の写真を掲載したら、翌々日あたりから桜が咲き始め、梅の木は鮮やかな緑が萌え〜なんちゃって、道路上には見当たらないけれど、ひそかなブームを巻き起こした、この「萌え〜」という言葉、日常ではあまり使わないというか、使わなくなってきてますか、ちがいますか。インターネット上ではまだヒンパンに使われている。ふざけすぎですか。ばか扱いされるかな。

じっさい、桜の木の下で、昼ごはんを食べたりトランプして遊んだりの最中に「桜が萌え〜」なんて、もうだれもそんなこと言ってないような気がする。言うんだったら、桜が「やばい」あるいは「やべぇ」、いや、ぼくは使わないから、よく知らないが、「やばい」のは激辛ラーメンばかりではなさそうな気がする。(いま書いていても根拠薄弱、でたらめのきわみ、かも知れないと思う。なにぶん、自分は普段の生活で使わない言葉なのだ。)

「先輩、この公園、桜がやばいっすよ」みればわかるのにねえ。

そういえば、こんなギャグがあった。友人宅を訪れた学生いわく「すげえ!これおまえの部屋かよ!ウンコしていい?!」。この、冒頭の「すげえ!」と、近頃の「やばい」と、似てますね。いいとも悪いとも言えずに感嘆するときに使う。

「やばい」が通用するようになると、どれもこれもみんな「やばい」ことになってしまう。まぶしい女子高生も「やばい」、泥棒も「やばい」。

もうひとつ、最近現れた(ようにみえる)「〜ね」という、接尾語ではなく、ひとむかし前だったら「〜ないかい?」ときいてくるやつ。英語では Aren't you surprised 〜 という言い方や、isn't it? と語尾に添える「〜じゃない?」という、同意を期待してハッスル(発する)いわゆる付加疑問文のたぐいとかに相当すると思う。今日日は、「見捨てられてね?」なんて使い方。これは、わっはっは、新潟県中部出身のぼくにはわかる、この地方のなまりなのだ。「よかった」を「えかった」とするのは関西風でしょう。これが、最近、「いかった」に取って代わられつつある。この「いかった」も越後なまり。そもそも越後の国(今の新潟県)の方言には上方なまりが混ざっているという。似ているところがあるそうです。その新潟県中部なまりでは、「よくない?(=どうです、いいでしょう?)」が「いくね?」になる。じつはこれは発音が大変むつかしくて、最初の「い」は、じっさいは「い」と「え」の中間あたりの音で、「ね」のほうも、たとえば「いいですね」と関東の人が使う「ね」とはかなり違うんですが、どう違うかを説明するのは至難の業で、越後なまりのほうが、少しくもっている、なんて言ってわかってもらえるかなあ。

ぼくが上京したばかりのころ、東京人が使う言葉で不思議だったのは「多いい」「濃いい」と、形容詞の末尾の「い」を2回言う言い方で、どうしてか知らないけれど最近聞かないな。あまり耳障りが「いくねかった」。じゃんじょん!!

なんか書き忘れたような気がするが、今日はこれで出してしまおう。

高校1年生のとき、生まれ育った田舎町に1件しかない楽器屋さんで、コルグのアナログ・モノフォニック・シンセサイザー MS-20 を買ってから28年経つ。その間、ほぼずっと、この楽器はぼくの創作の役に立ってくれ続けている。

MS-20 はぼくのおもちゃでもあった。同時に本格的な楽器としても機能した。ぼくの『24 Dots』という8分ほどの録音作品は、『Experimental Tokyo』(1997年発売、まだ入手可能だと思います)というCDに収録してもらったが、この曲は MS-20 オンリーで、エフェクターもつかわずに作った4チャンネルの多重録音である。

大学にいたころは、電子音楽の授業もあったけれど、さぼって、自宅で MS-20 の録音をやっていることのほうが多かった。ぼくはこの楽器が気に入って、音の加工の仕方もよく知らず、みよう見真似で、どれほどの音が作れるものか、試してみたい願望があった。授業からの逃避だったのかもしれない。

そりゃあ、高い金を払えば高級機が「プロの音」を出してくれる。MS-20 のようなアマチュア向け機材は、性能やコンセプトの面で高級機に劣ると思われていたし、自分でもそういう先入見をぬぐいきれず、プロの「仕事」に対して、学生の「遊び」だという劣等意識がいつも頭のどこかにあった。だからまあ、学校では「目指せシュトックハウゼン」だったし、自分の下宿にいては「目指せYMO」だったわけです。

今思うと、そんなことは全然気にする必要がない。もちろん、MS-20 1台で常識的なカラオケを作ろうと思っても、それは企てじたいが、楽器との理想的な相性を裏切っている。そういう無茶なことを企てず、楽器がやれることを伸ばしていったらどうなるか、断続的に考えた挙句、この楽器を使って制作した録音作品は、いつの間にかずいぶん増えた。MS-20 と簡単なエフェクター、という使い方。

YMO が使っていたローランドの MC-8 というシーケンサーが100万円だったか、もっと高価だったか。そのあたりが80年代の「プロ」が使う機材の相場だった。

アナログ・モノフォニック・シンセサイザーには和音の概念がない。このことに気がついたのはわりあい最近だ。多重録音で音を重ねて和音を作ってみても、響かないというのか、鳴らないというのか、洋楽で常識になっているようなコードの進行は、この種の楽器には不得手のようだ。歌謡曲の伴奏をやるんだったらポリフォニック・キーボードのほうが向いている。モノフォニック・シンセサイザーは打楽器的な音と、擬似自然音のようなノイズ系の音を作るのに便利だということに気がついた。

この、コルグの MS シリーズをはじめとして、80年代のアナログ・シンセサイザーは、いまになっても評価が高い。中古の楽器に15万円の値段がついていたという話も聞いたし、コルグ社は何年か前、MS-20 のミニチュア・ヴァージョンというものを売り出した。買ってないからどういう性能なのかはわからないけれど、オリジナル・ヴァージョンの評判がよほどよくなければ、こんな開発はしないだろう。

ぼくは工学や物理学が苦手で、そっちのほうからシンセサイザーの技術を考える習性がない。別にこだわるわけではないが、MS-20 は、まだ当分使えそうだから、売り払うつもりはない。どちらかというと地味な楽器だが、想像よりは応用範囲の広い楽器だから、上手に使いこなしていこうと思ってます。

今まで音楽をやっていて、指揮をしたのは2度しかない。1度目は高等学校の弦楽同好会の発表会。メンバーが7人という小編成で、グリークの『ホルベアの時代から』第1曲、ブリテン『シンプル・シンフォニー』全曲、バッハ『2つのヴァイオリンのための協奏曲』これも全曲(ちゃんとハープシコードを借りて、通奏低音をやりながら振って、見た目には恰好がついていたかもしれません)。プログラムは本格的だが、しどろもどろの合奏だった。楽屋でOBが口々に「いやー、最低の演奏ですね」なんて言いあいながら盛り上がっていたのは、さすがに青春の群像でした。自分勝手に振っていても、みんな必死だったから、指揮をやっていると思ってくれたんだろう。学校新聞の批評でもほめてもらった。

2回目はずっとあとで、31歳のとき。野村誠が率いる鍵盤ハーモニカアンサンブル「P−ブロッ」で自作『反閇の音楽』の指揮。この曲がプログラムの第1曲で、2人ユニゾンのパートのひとりが1拍ずれて、2人でカノンをやっていたあたりは出色でした。ぼくが振ったといっても、チーフの野村と、当時メンバーだった足立智美あたりが、それとは知られぬように合図を出してくれたので、恥をかかなくて済んだ。

立った姿勢で拍子をとるのは、椅子に座ってピアノを正しく弾くのとは別の技術のようだ。つまり、ピアノを弾くときの拍子をとる技術が、指揮をするときに役立たない。ピアノの弾き振りをやっている名人がいますが、あれはやはりなにか心得があるのだろう。ぼくなど、まるで比較にならない。『アンナ・マグダレーナの年代記』っていう、バッハの伝記映画があるけれど、これのバッハ役がグスタフ・レオンハルトで、右手でハープシコードを弾きながら左手で指揮している場面がある。通奏低音のハープシコードというものは、低音をチェロに任せてオブリガートを弾いていてもいいのかと、いまだに不思議だ。言いたいことは、右手と左手に別々に役を割り振ることなど、簡単に見えて、できたものではない。

どうやら3度目の指揮をやることになりそうだ。遅い2拍子を振ればいいだけといえば話は簡単だが、ぼくはなにを振っても打点が定まらないし、強弱やニュアンスの妙を楽団員から引き出すテクニックもない。音を聴きながら振っているとテンポが速くなるそうである。テンポを守ることに意識を集中すると音が耳に入らなくなってしまうし、テンポを守って音を聴こうと思えば楽譜から落ちてしまう。

そんなわけで目下特訓中です。乞うご期待!!

(5月はなかなか文章を書くタイミングが取れなかったので、久々の更新でした。)

1999年のコンサート記録のDATから、戸島美喜夫『桑摘む娘』、井上郷子さんとの連弾2曲(プーランクの『ソナチネ』、サティ/ミヨー編『シネマ』)を聴いて、自分の過去の演奏ながら、「楽しい演奏だな」と思う。そのときにはそのときのむつかしさがあったはずです。浮かれ気分で好きな曲に酔っていたとは思えない。しかし、ある程度時間が経つと、当時は気付かなかったが、今わかる、ということもあるようだ。

以後、順繰りにむつかしい曲に挑戦していった足跡が、録音を聴くとよくわかる。ピアノを弾く指先のことだけではなくて、音楽の内容のむつかしさがある。プロコフィエフの『戦争ソナタ』のような曲は、いつかどこかに書いたけれど、指の技術だったら、弾いて弾けないことはないのだ。しかし、今後、より理解力が身についたときにもう一度弾いてみることになるだろう。

97年のコンサートでは、以前うまく弾けなかったコープランドの『ピアノ変奏曲』を試している。以後、プログラムの中にたいてい1曲は、以前から弾きたかったものや、以前はうまく弾けなかった曲を入れている。その曲がプログラムの中のどれかを当てるクイズを、コンサートをやるごとに出題しちゃったりして。

自分の知らないことで、人やものから教わったり学んだりすることならあるだろう。知らないこと、ないことは書いたり弾いたりできない。しかしながら、知ってることを使ってことを企てても、たいていはもくろみ通りに進行せず、不満に思うことや失敗も含めて、やる前には気付かなかったことに行き当たる。

1回目は、薪能の催しに、顔見知りの京子嬢を誘ったら、なんていうんですか、洋服仕立て半袖の和服のカッコイイ上着を着てきた。そのおしゃれに、ぼくはおっと思いましたが、「京子ちゃんのその服かわいいね〜」なんていう言葉はとっさに出なかった。「ん」としか言わなかった。本人(ぼく)の心積もりでは、「ん」のあとに、ゆっくり、ほめ言葉が続く段取りなのだが、とっさに「ん」と出た途端、「“ん”だけですかぁ〜…」と反応されてしまうと、なにを言っていいかわからず、言葉に詰まる。

2回目は、絵を描くのが趣味だという美奈子さんが、携帯電話の写メールで、自作を見せてくれた。なんの花かは知らないが構図はモネの蓮池の絵に似ている。画材は色鉛筆。とっさに「ん」。「タンスにゴン」ではないところが、この話は実話だということの、動かぬ証拠だ。やはり彼女も「“ん”だけ?」と聞いて来た。「ありゃー、美奈子ちゃん、絵が上手だねー」バカっぽいおだてに聞こえやしないだろうか。

女性の側の、このような、好奇心半分、失望半分の反応は存外多い。お呼ばれでカレーなどご馳走になって、「ひとこと“おいしい”と言ってくれればいいの」と(絶叫ではなかったが)懇願されたことがあるが、うまいものを口にすると思わず黙ってしまう。ぼくの祖父は「おいしいですか」ときかれると、もぐもぐうつむいて「うめえから食ってんだ」と言ったそうです。これの遺伝だろうか。「ん」では、やはりいけないのだろうか。女性の読者にききたいんですが、そのー、とっさに「ん」では、だめでしょうか…。これでも、ずいぶん上達したはずなのだが。

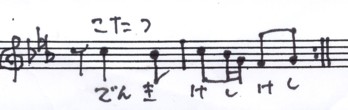

ピアノを習いたてのころ、発表会で、同じ教室の女の子と連弾をした。誰の曲だったか忘れたが『トルコの行進曲』という題の小品だった。メロディだけは全部覚えている。ぼくが伴奏のパートを弾き、その女の子がメロディを弾いた。ところで、その「サビ」の部分のある箇所が、ぼくの耳にはどうしても「ぽんぽこちーん、ぽんぽこちーん」と聞こえてくる。それはこういう旋律だ。

なんだか弾いていて気恥ずかしかった。よりにもよって、「女の子」が、「ぽんぽこちーん」などという破廉恥な旋律を奏でているぞ。ぼくは演奏中その部分にさしかかると、そわそわと腰が浮くような、くすぐったいような感覚を抑えることができなかった。かといって笑うわけにもいかないし、我慢して、かしこまった振りをしていました。

プロコフィエフのピアノソナタ第6番、いわゆる『戦争ソナタ』の、第1楽章のある部分に、なんと『君が代』の旋律が隠されているということは、どうやら誰も指摘していないようなので、ぼくが指摘しようと思う。指摘しようと思ったが、「ここ、ここです」なんて言って指をさすと、クイズにならなくなってしまうから、どうか自分で探してください。(エムラ、おまえはクイズがやりたいのか、コノ〜。)

最近使われなくなった成句。「待てど暮らせど」「寝たり起きたりの生活」「女や子供は」「馬鹿につける薬はない」「馬鹿は死ななきゃ治らない」「遊ぶ金欲しさに」「てんやわんや(の)」

「父ちゃんのためならエン〜ヤコーラ/母ちゃんのためならエン〜ヤコーラ」というのが、美輪明宏の『ヨイトマケの唄』のサビだということを、つい最近知った。とある深夜、寝付けないから、NHKの『ラジオ深夜便』を聴いていたら、この歌が出てきた。作詞も作曲も美輪明宏だそうです。もちろん、美輪氏とは面識がないが、この「父ちゃんのためならエン〜ヤコーラ」だったら、なじみが深い。

ジョン・ケージが日本の『黒田節』を知っていたかどうか、ぼくは知らないが、ケージの『マルセル・デュシャンのための音楽』は、「酒は飲め飲め/飲むならば」と歌う『黒田節』にそっくりだ。

家から外出するとき、ガスの元栓は締めたか、窓の施錠はしたか、確認を怠らないのは常識ですが、面白い人がいた。幼稚園で同じクラスだった石井浩子さんのお父さんは、「電気消し消し、コタツ消し消し」と歌い、かつ踊りながら、室内灯やコタツのほうを指差して、消えていることを確認していた。ちょっと滑稽に見えたけど、いついつまでも記憶に残る印象的な歌であり、踊りでした。あれから40年近く経つわけですが、石井さんのお父さんは今でも、「電気消し消し、コタツ消し消し」と歌いながら、踊っているでしょうか。(これなんか、作曲の題材にぱくってもいいかもしれない。なに考えてんですかね。)

そういえば、最近ぜんぜん耳にしなくなった、このフレーズ。

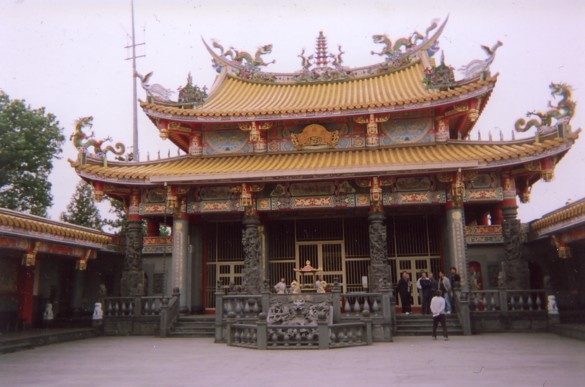

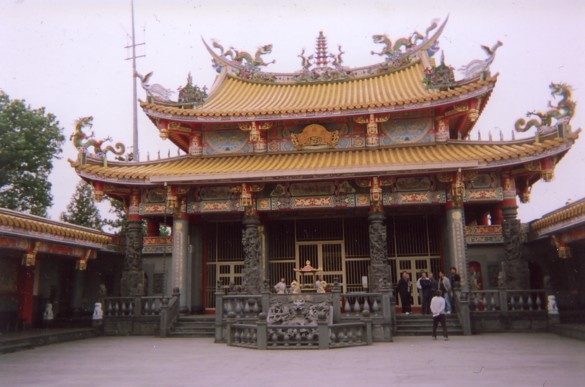

夏ですね。浦和に出かけたら有志がおみこしパレードをやっていました。そのときの写真を掲載して、今日の雑文を締めくくります。

ぼくのパソコンに届く迷惑メールで、まったく用事のないものは「バイアグラ」「ロレックス時計(またはそのレプリカ)」「パリのヒルトンホテルのポルノ」それから、なぜか「カジノ」。これら4つのカテゴリーを撲滅すると、1日数百の迷惑メールの大半は消滅するんじゃないかと思います。それほどこの4種類はあれこれの角度からひんぱんに来る。退治しようと思って、受信拒否を1件ずつやってますが、毎日送ってる人の顔が見たい。いや別に、廻し蹴り食らわしたいとかそういうんじゃなくて、ぼくは毎朝きたならしいアルファベットをかきわけて必要なメールを取り出しているんです。その不愉快は、あまりためこまないほうがいいだろうと、最近思った。朝が憂鬱なのは迷惑メールのせいもあるに違いない。さて、何件、受信拒否をしたらさっぱりすることやら。

以前観た映画のあるシーンがしきりに思い出されて、もう1回観たいが、さて、どこで観た何という題の映画だったか。狭いアパートで、子供たちと夕食を食べている女優は戸川純ではなかったか。違うかもしれない。かれこれひと月も気にかけていて、ある夜、レンタルDVDの店頭を眺めていたら、すぐ見つかった。『誰も知らない(Nobody Knows)』だ。実話に基づくドキュメンタリーのような作品。借りる人が多いらしく、5枚も置いてあった。母親役は戸川純ではなくてYOUだった。いつ、どこで観たのだったか。以前の女友達と2人で観たような気もするし、ひとりで観たような気もするし、うちの近所の映画館だったか、新宿のミニシアターだったか。観終わってラーメンを食べて、翌日40度の高熱を出したのはこの映画だったか。とにかく映画館では、つまらなくはないが、いわゆる面白い映画とはちょっとちがって、淡々と、というのとも、しらけて、というのとも違う、なんか適当な形容語がないような気分だった。このまえ借りたDVDで観たら、印象がちょっと違った。すこし面白い感じだった。ただ、テレビに映したら、映画館のフルスクリーンとはちがって、アットホームな気分で見られた、という親近感が手伝ったことは確かだ。クロサワ映画のような規模の大きさはないが、好ましい掌編小説のようだ。

ひとりの人がひとつの小説を何回読むか。詩人の田村隆一が、なんの本だったか、とにかく「戦前に3回、戦後に2回」だったと思うけど、とにかく、何巻もあるやつじゃなくて、ふつうに1冊になってる小説を5回読んだ、と、どこかに書いていた。糸井重里という名前のコピーライターが、『気狂いピエロ』(スタンリー・キューブリック監督の映画)を10回以上観たとラジオで言っていたのは、回数の多さがさすがに脱帽だが、田村隆一の、ひとつの小説を「戦前に3回、戦後に2回」が多い数字なのかどうかはちょっとわからない。とにかく田村氏は「さんざん読んだ」と言っていることに違いはないし、ぼくには、5回も読んだ小説はまだありませんが、あーそうか、そうすると、5回読む、というのはやっぱり、多い数字なのか。

江村さんの音楽って展開しない、と、ヴォーカリストの柴田暦がつぶやいた。かつて、ぼくがアナログ・シンセサイザーの多重録音を始めた高校生のころに作った曲は、同じリズムパターンを延々と繰り返すだけの曲が多い。かなり複雑な、といっても4拍子なのだが、シーケンサーがなかったから手弾きで、同じリズムを延々5分ほども繰り返す。早世したぼくの妹が、このリズムパターンを聴いて、なんで同じことしかやらないの?と訊いてきたことがあった。こないだ、久しぶりに聴きなおしてみたが、「馬鹿のひとつ覚え」なんて言っちゃ自分が気の毒ですが、なんでこんなことを一生懸命やっていたのか、あれから20年以上経っても、よくわからない。おそらく、YMOが使っていたようなシーケンサーがなくても、手でできるんだぞ、というほどの意気込みだったんでしょう。まあ、いいじゃない。

25歳以降のぼくは、同じリズムの反復をほとんど楽譜に書かなくなった。以来18年経つが、同じリズムパターンを腕ずくで繰り返す手法を採用したことはない(意識的な例外は若干あるが)。そのかわり、旋律や和声が、ヨーロッパ流の機能は持たないが、機能的でないなりに変化しながら進んでいく、という作り方に変わった。その由来とか、次の作曲でどういう変化が生じるか、とかいうことは、話がめんどくさそうなので、ここらで抛り投げておきましょう。展開するためには何か音楽の成り立ちに、「機能性」が含まれている必要がある。ぼくがここしばらくの作曲でやっていることは、「機能性」とはちょっとちがうことだと思います。さしあたり、展開というのは、変化ということのあり方のうちのひとつなのだろう、ということは、言っていいんじゃないでしょうか。

関係ないけどだじゃれで締めくくりましょう。「千回旋回せんかい!」。

9月19日から3日間、神楽坂のシアターイワトにて50分の演劇があった。これは『子供の情景』という題名の、高橋悠治の舞台作品で、「如月小春原作(1984)によるポータブルシアター」という副題がついている。原作の題名は『トロイメライ』。ぼくは9月20日土曜日の舞台を観た。

芝居といえば芝居、でも通常だったらドラマティックにやる発声法が引き剥がされている。コンサートといえばコンサート、しかし、冒頭と末尾に出てくるシューマンのピアノ曲『トロイメライ』が目だって聞こえるほかは、音や言葉の切れ切れがかすかに小劇場の室内に漂って、曲らしいかたちは聞こえて来ない。

サキという女の子(遠藤良子)が、ある日、高いところから飛び降りたら、あの世ではなくて、どこか別の地平にたどり着いたらしい。飛び降りるまえに、サキは、この世のボーイフレンド、カイ(鈴木光介)と、飛び降りたらどうなるか、話し合っている。白いマスクをつけた、神秘的でちょっとこわそうな人類(葺谷一之)が、知らなかった世界に来てしまったサキに、陰の声で呼びかけている。

ブス女優やゲス男優では、やっぱりだめだろう。役者の選びに気をつかうところだ。オペラや演劇は3時間以上の長いものが多いが、1時間か、長くて2時間以内がちょうどいいという感じがする。長編の舞台や映画を仕込むときには、多少どうでもいいようなシーンを入れて、つなげる必要があるのかもしれないし、それで進行がだれて、観客が退屈したってやむをえないという、構成上の事情はあるのかもしれない。今回の劇では、そういう無駄のようなものは全部とってしまった。

この戯曲の主題を飛び降り自殺だと決め付けてしまうのはせっかちだが、自殺問題とある部分が重なることくらいなら言ってもいいだろう。見方によっては、サキは、飛び降りた結果、救われたようにもみえるが、舞台はこれについては語らない(だからお芝居の中の役者に感化されて飛び降りちゃいけませんよ)。『子供の情景』全体、あるいはサキがたどり着いた未知の地平の場面だけをとっても、光が絹布越しにやわらかく透き通って差し込んでくるような透明感があり、たのしそうでさえある。『東北(とうぼく)』のような幽玄能とも共通するところがありそうだ。(ものの本によると、現実にはこういう世界は病的に研ぎ澄まされている。)

ほぼ即興のギター(Ayuo)とピアノ(高橋悠治)だけで50分、こんなにシンプルな材料で作れてしまう。2人の役者のせりふがあるから、出鱈目をやってもわからない、とでも言えればよほど無責任でいい気なものですが、そうはいかない。この種類の舞台空間の色気は解析や検証が不可能で、ただ感覚する以外に把握のしようがない。しかし、コンサートだけでなくいろんな舞台に接すれば、そういうモノをかもし出す技術があるということは知られている。形こそないが、はっきりそれとわかる意味がある。

舞台空間の色気が堪能できた50分だった。

きったねー話で恐縮だが、ぼくの夢にはよくこの「便器兼浴槽」が出てくる。たいてい、すこし汚れている。いったいなんだ、と思うが、カール・グスタフ・ユングにこの器具の夢の分析をしてもらったら、なんと言うだろうか。

この器具、夢の中では便器としても、浴槽としても、使われず、ただ据え付けられているだけだ。据え付けられているだけで、誰も使わないのだが、いかにもきたならしい器具として登場する。いったい、何なんだろう。

中学高校のころ、理科準備室という、先生がたの控え室のようなところは薄暗くて、あまり好きではなかったが、それはともかく、この部屋に据え付けられている陶器の流し台が、ぼくの夢に出てくる「便器兼浴槽」の原型なのではないかと、記憶をたぐってみる。しかし、それも推測の域を出ない。この、陶器の流し台は、特殊な形状で、立方体の上面と底面がすぼまっているような感じで、薄暗い部屋にふさわしく、いずれも薄汚れていた。

夢に出てくる便器について友達と話したのはいちどだけで、ぼくが大学にいたころ、同級の女の子と電話でだった。彼女が夢の中で見るのは、どう考えても使い方のわからない便器、とのことだった。その彼女は現在、母親になり、大学の先生をしている。

芸術の秋、独創的な便器や浴槽の話もいいだろうと思ったからあえて披瀝することにしたが、ぼくには、この便器兼浴槽は、実生活とはまったくなんのかかわりもないので、これ以上話を面白くしようと思っても材料不足なのが、いかにも残念だ。実生活では、うちのトイレも浴室も清潔なので安心してください。

6年前、アメリカ東海岸を旅行したとき、ニューヨークのミッドタウンで迷子になった経験を書こう。ブロードウェイに近いホテルに泊まり、食事はスーパーで調達して部屋で食べることにしていた。いちばん近いスーパーは、「ホテルの玄関を出て左折し、同じストリートの右側」にあった。ある夕暮れ時、買い物を済ませて、ホテルに戻ろうとしたら迷子になった。ホテルは、「このスーパーを出て左折し、同じストリートの右側に見える」はずである。わかりますか、このややこしさが。ぼくはスーパーを出て、どうやら、「来るときは左方向へ向かったんだから、帰るときは右方向へ向かえばよい」と思ったらしい。その結果、有名なタイムズ・スクウェアのある大通りに出てしまった。反対方向だったことに気づいて、もと来た道を戻ったが、道の右側にも左側にも、それらしいホテルの入り口は見当たらない。そのうち、ストリートを突っ切って、反対側に出てしまった。それで、行き過ぎだと思ってまた戻ったが、ホテルはなく、本屋とか宝石商店とか、昼間通り過ぎた覚えはあるが、いまは必要のない店舗が現れた。そうこうしているうちに、方向感覚がおかしくなって、あっちゃこっちゃをさまよう羽目になってしまった。そのうち日が暮れて暗くなった。ホテルが消えてなくなるわけじゃなし、いずれこの近所だと思って落ち着きを取り戻したが、スーパーで買った温かいお惣菜はみんな冷めてしまった。ホテルに電話してところ番地を聞き、歩道に立っているお巡りさんに実情を話して自分の気持を慰め(お巡りさんは「グッド・ラック!」と励ましてくれた)、ストリートの番号をいやというほど確認して、1時間もかかって、ようやく帰ることができた。

ぼくはこの雑文コーナーで自分の経験や趣味を書いてきたが、フィクションだけはどうしても書けない。ここに書いていないだけでなくて、ぼくの部屋のどこを探しても、純文学みたいなものは見つからない。あるのは日記やメモだけだ。いちどフィクションをやってみたいと思うものの、その方面の適性がないのだからどうしようもない。

ぼくはこの雑文コーナーで自分の経験や趣味を書いてきたが、フィクションだけはどうしても書けない。ここに書いていないだけでなくて、ぼくの部屋のどこを探しても、純文学みたいなものは見つからない。あるのは日記やメモだけだ。いちどフィクションをやってみたいと思うものの、その方面の適性がないのだからどうしようもない。

こういうことを白状したくなった理由のひとつが、最近通い始めたプールである。今年、十数年ぶりに水泳を再開して、夏以来、週に1度か2度のプール通いは続いているが、生まれてこのかた、ぼくは夏以外の季節に水泳をやったことがなかった。気分転換にとてもいいですよとひとからも勧められ、やってみると確かにそうなんですが、気持のいい秋晴れの昼下がりや夕暮れには、室内プールで泳ぐことよりも、ぶらぶらお散歩をしているほうが愉しいという気持は消えない。室内プールには風景が欠けているうえに、それほど広くない25メーターのプールは、メタボリック・シンドロームのおじさんたちや、朝と夕方以外には用事がないから通っていると思われるおばさんたちでごったがえして、残念ながら美男美女が不足している。

それで、美男美女ばかりが泳いでいる架空のプールを文章で書いて、いくらかでも満足しようと思ったが、ぼくにはその才能がない。

ぼくはプールでは、ゆっくり泳いで楽しんでいるほうですが、まれに本格的な人がいて、どうして平泳ぎであんなにスピードが出るのか、ぼくの隣を通過していくその様子を観察すると、通常の平泳ぎのあいまに、水中でバタフライのような身体の上下運動を加えて加速している。うまく説明できないが、とにかく、ぼくの身についていないやり方をやっている。付け加えると、この人は女性です。わー、かっこいい。そういう例外もまれにいる。けれども、大多数はそうでない人たちで、ぼくは最近、多くの人たちは、温泉に出かけるような感覚で室内プールに通ってくるのだろうと推論しました。こう考えたほうが、よく納得がいく。ぼくが期待している美男美女は、休暇をとってほんとうの温泉に出かけているため、こちらの室内プールには現れないのだろう。そう思いながら、でもたまには魅力のある人が現れるのではないかと、はかない期待を抱いています。

こんなことを書いたあとで、そんじゃあ自分の容姿風貌はどうなんだと切り返されそうな予感がある。でも、そういう、はたの人のほうがよく知っていることをわざわざ書いて、自己嫌悪したりするのは無用のことなので、自分のことは勝手に美男美女に分類して、諸般の事情から、温泉には行けないため、室内プールに行っていることにしておこう。

本屋さんというのは、(あたりまえだが)本が売れなければつぶれてしまう。繁盛している書店の書架には、題名や著者名に工夫をして、ぱっと人の興味を惹く主張をしているなと思わせる本が並んでいる。

以前はそういう、人目を惹く題名や著者名がおもしろくて、本屋によく寄った。ハウツー本はきらいなので、旅行ガイドの必要でもなければもっぱら小説や随筆のコーナーに行った。そこには、たいてい、いま読みたいと思う単行本や文庫が何冊かあった。

図書館が、(これもあたりまえだが)売り上げを気にしていない施設であることに最近気づいた。図書館に長居はしないが、「買ってくれ、買ってくれ」と書架が叫び声をあげていないので、ちょっと気になった本は、さっと借りて自宅にしばらく置いておける。興味がわけば全部読むし、いつになっても読む気にならなくて返却期限日が来れば、読まないまま返す。せっかく借りたんだから、読まなきゃもったいない、と思わなくてもいいわけです。

これが、書店で1000円払って買って、最初の1ページで、文体が趣味に合わないとかいうような理由で投げ出してしまえば、無駄遣いになる。読まなくていいからそばに置いておきたい本、というものもないことはないが、それはおおむね参考書や美術書、写真集で、別に最初から最後まで通読する必要のないものか、活字がほとんどなくて絵や写真が主体のものか、どちらかだ。

近所にお気に入りの本屋さんがあって、近年、芥川賞をとったという短編小説が置いてある。ときどき脚を運び、手にとって表紙を眺め、最初の1ページを立ち読み、というプロセスを、すでに4回ほど繰り返した。要するに4回とも買わないで帰ってきたということです。どうも、耽美的で気むつかしそうな書き出しがぼくの趣味に、合うようでもあり、合わないようでもある。

読書量はそんなに多くはないが、一応、読書は趣味です。一般の本屋さんにはしょっちゅう立ち寄っているが、買い物をすることはまれになってきた。図書館にそうひんぱんに通っているわけではないが、かなりの量の重要な本を、この場所でずいぶん見つけた。

最寄のスーパーマーケットは、歩いて3分の距離にある。恵まれた環境だろう。最近、このスーパーの中でちょっとした変化がおきた。レジのお姉さんがほとんどいなくなったのだ。代わりに働いているのはみんな男である。レジのお姉さんたちは、リストラされちゃったんですかね。そんな理由はどこにもなさそうだ。女を男に取り替える理由がない。ぼくがファンだったあのお姉さんも見えなくなった。大げさに言えば、これは集団失踪事件だ。なぜ新聞が書かないのか。

それなのに、夜勤のレジの3人が女性とは、どういうわけだ。ぼくは夜食の塩煎餅を買いに行くという口実で、深夜1時までやっているこのスーパーに行き、塩煎餅一袋買いながら、どうして夜勤が男ではないのか、しばらく考える。この街の治安はいいほうだが、夜勤のレジが全員女性で、昼間のレジがほとんど全員男性なのがわからない。妙齢の女性が夜道を帰宅するのは物騒ではないか。

最近、このスーパーの隣に7階建てのマンションが建って、買い物客が増え、行列を作り、日中のうちに食料その他を大量に買い込む。レジが殺人的に混むようになったから、腕力のある男を総動員して接客する。いっぽうで、夜間はみんな寝てしまうし、ぼくのように気まぐれにジャンクフードを調達しに行く客足もまばらだから、パートの女店員で労働力が間に合う。推論が強引過ぎますか。

ところで、もう少し歩くと最寄の郵便局があるが、ここへは行かなくなった。仏頂面の局長(男)が気に食わない。何が不平であんなまずい顔をしているのか。遠くても親切な郵便局まで脚を運ぶ。接客業をしている人が仏頂面では困る。売り上げにも大きく影響するだろう。

スーパーのレジを男ばかりに任せたら、お姉さんたちで繁盛していた時代よりも、売り上げが伸びるんでしょうか。それとも、このスーパーには男尊女卑の傾向があって、女性の賃金が安いから、お姉さんたちは怒って辞めていってしまったのか。あるいは、何か良からぬもめごとでもあったか。どんな理由があるにせよ、お姉さんたちには戻ってきてもらいたいです。

と思っていたら、祈りを込めて書いたからなのか、お姉さんたちがぽつぽつと、レジに戻ってきました。長期の温泉旅行かなんかだったんでしょうか。ぼくのファンのあのお姉さんはまだです。戻ってきてくれないかなあ。

あけましておめでとうございます。2009年になりました。旧年中の温かいご声援に感謝します。引き続き今年もどうぞよろしくお願いします。

1時間ほど、街を歩いてみました。繁華街には数日中に出かけますから、そっちじゃなくて、公園のほうを経由して隣町まで出て、JRに一駅、乗って戻ってきた。今日は風も強くなくて、わりあい暖かい日で、公園ではみんなまだ遊んでいますよ。駅前商店街には、仕事を始めなくちゃ、という雰囲気はいちおうあるけれど、寝ぼけた感じですね。まだ開いてない店もある。新春のそういう表情が好きです。歯を食いしばってがんばってる感じは、なさそう。不況のしるしは確かにあるけれど、焦らないで足もとを固めたほうがいいようです。

正月ボケのアタマと体をちょっとずつほぐしながら、いましばらく新春の表情を楽しむことにしましょう。

ヨナ抜き音階というものがある。ハ長調だったら、「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」という音階の、下から4つ目の「ファ」と、7つ目の「シ」を使わない、「ド・レ・ミ・ソ・ラ」という、日本の歌でよく使われている音階で、『ぞうさん』(詞:まど・みちお、曲:團伊玖磨)がこの音階でできているし、おおかたの演歌はこれである。なんでなのかはよく知らない。

楽譜は無くしてしまったが、大学時代、ヴァイオリンを弾く知り合いに頼まれて『長い歌』という3曲セットの独奏曲を書いたことがある。その後、依頼人の彼女は弾いてくれたのか、どうしたか、聞き忘れた。ひょっとしたら楽譜の写しは今でも持っているかもしれない。この曲が演歌調の旋律で、どうして演歌調の“長い歌”なんか書いたのか。ひとつ心当たるのは、あの曲には微分音がたくさん書いてあって、要するに「音痴の演歌」というイメージがあった。音程のはずれた歌、というわけだ。作曲を始めた最初から、この「音程がはずれている」ということに興味があった。

CDにしてもらった『云々』の3曲セット(1994)は、半年ぐらいかけて書いた単旋律の音楽だが、マンネリ化しないように、かなり周到に書いたから、安直にヨナ抜き音階が出てくる箇所はない。別にヨナ抜き音階が安直だといっているわけじゃないよ。そうではなくて、言いたいことは、ぼくが作曲するとき、わりあい安直にこのヨナ抜き音階を発想しやすいのだ。いい思い付きだと思って五線紙に書いてみると、美空ひばりが絶唱する「わたしのぉ〜」だったりする。そのまま生かすこともあるが、たいがい、はたと考え込んで(あたりまえだ)、昼寝をしてみたり、散歩をしてみたり、気分を入れ替えて、また寝転がっていたりすると、別な着想に行き当たって、こっちを生かすことのほうが多い。だから、ありものの演歌にならずに済んでいる(あたりまえだよ)。

先日、トロンボーンの金子泰子さんに指摘されたことだが、ぼくの最近の曲のあるところが、バルトークの『管弦楽のための協奏曲』のあるフレーズによく似ているのだそうな。まったく同じではないけれど似ているということだ。バルトークの曲の全曲丸写しでなくてよかった。

まったくオリジナルな発想が音楽作品の構成にどの程度含まれているか、という問題と、その音楽が演歌かそうじゃないかという問題は別物である(あたりまえだっていうのに)。なんか論点がずれてますけど、ちょっとおしゃべりさせてください。まあたいていは、ひとつの音楽作品のうちのいくらかの要素や構想は、ほかの音楽の影響のもとにあって、直接・間接の引用も珍しくない。しかし、ありものの演歌をそのまま書き写したからといって、それが新しい音楽作品になるわけもない。つまりそういうことだと思います。

追記。

ぼくは特別に演歌ファンではない。ただ、例えば所ジョージの『いい加減にしろよ』みたいな歌謡曲は大好きだったから、無意識に模倣したりするのかもしれません。

散歩をしていたら、作曲がうまくいかなかった15歳のころを思い出した。とにかく、なにか複雑なピアノ曲が書きたいという、抽象的なイメージだけがあった。抽象的なイメージだけでは楽譜は書けない。当時のぼくは、なにが書きたいのか、具体的な想像ができず、具体的な音を楽譜に書くという技術もなく、ただやみくもに、思いつく音を振り回して、書いたり消したりを繰り返して全然、曲にならなかった。それはたぶん、音楽以外にも興味の対象はいろいろあったから、雑多な興味を音楽のかたちで表現する方便がわからなかったのではないか、とは、いまだから言えることで、思春期のころは、ただ作曲というものがやりたいんだけれど、なにを書いたらどういうことになるのか、まるでわからなかった。

5年経ったら、乱数を使った作曲法を覚えたり、微分音を使ったり、いわゆる同時演奏や、楽器の特殊奏法を試したりのつぎはぎで、ある種のもつれた状態とか、混乱しているような状態とかを、どうにか作っていた。個と集団の関係、集団で音楽を演奏するやりかたにはさまざまな疑問があったけれど、これは、オトナでも、そういうことに関心のある作曲家なら、作曲が上手になっても考え続ける種類の、つまり簡単ではない問題で、ぼくも、学生時代の興味と疑問を今でも持っている。

もっとも、学生時代に思いついたことで、「阿波踊りの楽隊をトラックに載せて都内を巡回する」とかいうような、無茶苦茶なことは実現できていない。この種の思いつきは、寺山修司の実験映画からヒントを得たものだが、ムリですよ、こんなことは。この時期のアイデアで実現したのは『与作(木を切りに街へ出よう)』だけだ。これは寺山修司の『書を捨てよ町へ出よう』という映画の題名のもじりで、何の気なしにメモしておいたのが、タイミングを得て具体化した。2000年7月に、時々自動の今井次郎さんにやっていただいた。(そもそもは、銀座の歩行者天国で材木を切りなさい、誤って電信柱を切らないように、ということだったが、今井さんはコンサートホールで、小道具の椅子の脚を切った。)

(なお、その「阿波踊り云々」みたいなものをそのまま実行するのは無理だから、そういう趣向の音楽を作曲できないか、試した時期がある。これについては別の機会に話そうと思います。)

ごく最近気付いたんですが、15歳のときにできなかったことが、5年経ったら曲がりなりにもできるようになったというのは、いま考えるととてもうれしいことだったはずです。当時は、20歳の時点のぼくは、15歳のときと同じ種類の興味を持って、そのことを音楽で言いたかった、ということに気付いていなかったのではないか。だから、15歳の時点でひどく混沌としていて、まとめることができなかったコンセプトに、どうにか形を与えることができた20歳のぼくは、その当時、そういうことができるようになったことを、ごく当たり前のように思っていました。せいぜい、努力の一応の成果ぐらいに評価していたと思う。だけど、やりたいことができるようになったんだから、出来不出来はともかく、喜んでよかったんじゃないか。だから、もう20年以上経っているけれど、いま喜ぼうと思います。わーいわーい。

と、喜んだあとで、現在の自分はどうかというと、15歳の時と、大して変わっていないようなところがある。なにをどう書くかで、作曲の作業現場はいつもごたごたしているねえ。

数日前に思いついた、日本語の文章が面白くて気に入っています。「そういえば昔、長野の温泉で床のタイルが濡れてて、つるっと滑ったことがあった。」(これは実話で、小学校のとき、旅行先の長野の温泉で足が滑ったんである。)これだけじゃ文学作品にはならない。というか、ぼく一人でうけていたって文学にならない(だがこれを思いついたときには腹が痛くなるほど笑った)。文学者だったら、温泉でつるっと滑ったあとの話を、どう展開するか、専門家にきいてみたい気がします。

何ヶ月ぶりかで近所の美術館に行き、ジャコモ・マンズーの『枢機卿』という白い三角形の彫刻のまえに30分だか座り、そのあと、常設展をぐるっと回っているうちに、思ったことは、要するに「こりゃ、わからんわ」ということだった。瑛久が1930年代に制作した『作品○番』というようなタイトルを持つ、奇態なコラージュ作品を観た。80年近くも前の制作だが、いま観てもずいぶんへんてこなフォルムが貼りついている。ヨーロッパのダダイストやシュルレアリスト、とりわけマックス・エルンストが制作した油彩やコラージュと、見たところ、共通項があるようだ。わかったことといえば、ずいぶんへんてこなフォルムだということです。

先年亡くなった河合隼雄という心理学の先生は、一人暮らしの会社員が自分のアパートにぬいぐるみなどを置いて、うまくいけばそのぬいぐるみと「対話ができる」と言っている。作庭家の重森三玲は、枯山水庭園と対峙して、やはり「対話ができる」と言っている。美術館のマンズーの彫刻を初めて観て、ファンになったのは16年前のことだ。高さ2メートルほどのその彫刻は、静かにたたずんでいた。以来、何回観たか知らないが、あるきっかけから、観にいったら彫像のまえに30分は座っていることにした。

あるきっかけというのは、ヘルマン・ヘッセが1899年に書いた、ささやかな楽しみに関する文章を読んだことだった。ヘッセは、展覧会場で多くの絵を観ることにしている人は、ひとつの傑作を1時間かそれ以上観て、その日は満足することにしたらどうでしょうか、と提案している。ぼくはこの文章を3年まえに読んだ。

3年まえに読み、早速試してみようと思って、近所の美術館に脚を運び、ぼくが好きな画家、ポール・デルヴォーのエッチな絵の前に座ってみた。20分ぐらい眺めて、このまま「1時間かそれ以上」このデルヴォーの絵を眺めているのはけっこう根気がいるような気がしたし、ほかの絵は観ないで帰る、というのはもったいないような感じがして、結局、1時間までは付き合わないで離れ、ざっと館内を一巡した。

美術館はその程度の規模、ざっと見渡せる程度の規模がちょうどいいのだ。文化がてんこ盛りになってるような、膨大なコレクションを自慢しているような美術館がある。高級な感じはするし、価値も高いのだろうが、どれ見ていいかわかんなくなることがあって困る。

ぬいぐるみや庭園と対話ができるのなら、彫刻や絵と対話することもできるだろう。そう思ったし、ヘッセの「ささやかな楽しみ」の提案を受け入れて、ささやかに楽しんだらどういうことになるか、やってみたい。だから、機会あるごとにマンズーの『枢機卿』やデルヴォーのエッチな絵の前で、とくに何するわけでもなく、ぼーっと眺めて過ごしている。それで対話はできたか。わかりません。アホみたいに、彫像の前に一定時間、座っているだけかもしれない。もっとオトナになったら、対話ができるようになるのか。16年つきあっているマンズーの彫像は、年を経るごとに路傍のお地蔵さんのように親しみ深くなった。初対面のときの画然とした緊迫感が和らいだ。だが、何か呼びかけてくるわけでもなさそうだ。

こういうときに、「対話をしよう!」なんて意気込んで座ると肩がこるから、ぼけっと、ただ観ていることにしているんです。しかし、目の前にある彫像や絵画がなにかを「語りかけてきた」ことはなさそうだよ。と書いてみて、それじゃ、なんでたびたび、同じ絵や彫刻を観にいくのだろうかと思った。気付かないうちに対話のようなものを交わしているのではないか。と思ったが、まさか、彫像や絵画がぼくを「呼び寄せている」から、自然、美術館に脚が赴いたんだ、なんて、ちょっと話ができすぎていて本当らしく思えない。

「こりゃ、わからんわ」というのは、コンサートホールで音楽を聴いていてもしばしば感じることで、ごく最近、「わかんなくてもいいんだ」ということに気付いたが、要は、自分の感覚がとらえた音楽の外観と、それに接して読み取れるその音楽の意味内容とのあいだにズレがある。多年にわたり、これはぼくの音楽鑑賞の能力の欠如ではないかと思っていた。テレビの時代劇に、歌舞伎の心中ものを観て泣いている女子供が映ってるでしょう。ああいうのが「ものに感動した姿」なんだという思い込みがあった。しかし、ヘッセは言う。

まさに文化の領域の財宝は、誰にでも手に入れることができるようなものではなく、それとかかわりあう個人と密接なつながりをもつものである。偉大な芸術家が、内面生活のさまざまな闘いと深刻な不安を体験しながら創造した音楽を、気楽な聴衆である私が、コンサートホールの椅子にすわって、いとも簡単に自分のものにすることなど、とうていできるわけがない。こんなこと断言されちゃったら困るじゃありませんかー。でも、そんなものなのかと思って、隣町に住んでいるぼくの兄貴にきいてみたら、即座に「あたりまえじゃん。言う必要もない」という返答だ。そんなこと断言されちゃったら困るじゃありませんかー。それで、また、そんなものなのかと思わされる羽目になり、その「あたりまえのこと」が刷り込まれて、ついには、そんなものなのかと自分でも思うようになってきています。

中村真一郎の『女体幻想』(難解で、まだよく読んでません)という小説の中に「茂み」という章があるけれど、ぼくが言おうとしているのは、そういうエロティックな茂みのことではない。(試みに書いてみてもいいけれど、エロティックな茂みを叙述するには、やっぱり、大いに研究しなければならないし、なにより、高度な文章力が必要でしょう。)

桜が咲いて、菜の花畑もあり、「まいうチキンステーキ」なんて出店があったり、みんなそっちへ行っちゃって、花だらけの時節のように思われている春ですが、花と花のあいだに、ひっそりおさまるように、木陰がある。四方からの直射日光を、花開いた桜の木々が遮って、「茂み」になっている。風が吹いている。内緒の話を交わしたいような、静かに話がしたいような陰の空間に、古びた木製のベンチが4つぐらい置いてある。それに腰かけて、ゆっくり缶コーヒーを飲む。なんだか、いいねえ。

この木陰の写真を撮りたいと思った。日陰の写真を、350円のフィルム付きレンズではたしてうまく撮れるかどうか、とにかく、フラッシュを焚いて1枚撮ったら、案外うまくいったので、このページでご紹介します。この写真です。

自分的には気に入ってるんですが、どうでしょうか。

趣味の経験の範囲で言うと、街中の夕暮れはうまく写真に写らない。光量がたりない。フラッシュを焚いても、まだ足りない。繁華街は、自然光が届かないからか。よっぽど暗いらしい。それに較べると郊外の公園は開けっぴろげで、花見客も弁当を開けっぴろげで、いままではもっぱらそっちのほう、日当たりのいい場所で毎年、桜を楽しんでいた。それが、今年はふとしたタイミングで、木陰に興味をひきつけられた。

備忘のために書いておきましょうか。今年の関東は、3月下旬は寒かった。そのせいで桜の開花が予想よりも遅れましたが、4月に入って好天が続き、けっこう長いあいだ、花見ができた。うちの近所はちょうど週末に満開で、花見客が例年より俄然多いような気がした。不況だから、花見ぐらい「陽気に一騒ぎ」しよう、という気持の人が多かったのかもしれないが、それにしても、足の踏み場がないほどごった返してましたね。ヤキソバと焼きイカを食べた。お祭り(花見も一種のお祭りでしょう)の空間はあれこれのにおいや喧騒や熱気でむせ返るようで、3時間も桜を眺めていたら、雰囲気に酔うような感じでした。

ところで、話は変わりますが、

左が、女子トイレです。公園の最寄のJR駅で、30秒置きぐらいに、エンドレスで女声の自動音声案内が流れている。営業中は1日中流してるんでしょうが、「滝のおトイレ」とはなんだ。よく聞くと、「滝のおトイレ」ではなく、なんと「多機能トイレ」じゃないか。どんな室内だろうと思って、入ってみると、赤ん坊のおむつ交換用ベッドや荷物棚があり、身障者用の手すりがついている。自動アナウンスは、目が不自由な人のために流しているんだろう。どう聞いても女の人の肉声で、機械がやっている感じは希薄ですが、抑揚が、やっぱりちょっと不自然だ。「滝のおトイレ」だったら、天井からシャワーが降ってくる仕掛けになっているんじゃないだろうか。ずぶ濡れになった心境は言語に尽くしがたいだろう。

右が、男子トイレです。

右手前が、滝のおトイレです。

なんか今日は無駄話ばっかり書き続けそうな気がする。ぐだぐだ書くのはここらでやめておきます。

なんか、「人前でうまくピアノを弾こう」という欲が昂じると、マッチョに決めてやろうという強迫神経症のような心理に支配されることになるようだ。ポルノ男優にそういう人種がいると、高橋源一郎の『あ・だ・る・と』という小説の中に書いてあった。(ぼくはポルノ男優ではないよ。そういうことが言いたいんじゃないよ。)

「バルトークは20世紀でもっとも過大評価された作曲家である」というようなことを、グレン・グールドが言っています。長らく、この発言の意味がわからなかったんですが、最近、見当がついてきた。周知のように、バルトークの音楽は男性的で力強く、迫力がある。グールドはそのバルトークの音楽の特徴を「マッチョに決めたカンジ」だと言ったんじゃないだろうか。

バルトークのピアノ曲を弾いてみると、マッチョに決めようと思ったって、とんでもない錯誤だということに気付く。その正反対のことが、バルトークのピアノ曲の演奏には要求される。要は、カッコつけないことなんですよ。

案外、これはわかりづらい。ポリーニのような人がバルトークを弾いているのを見ると、一見、同じ人がショパンを弾くようには思われないが、ピアノの力学や心理学の方面から冷静に観察すれば、ピアノを弾く基本の立脚は同じなのだ。

まさか、グールドにそこが見えてなかったはずはないだろうと思うものの、表面的にでも、「マッチョに決めたカンジ」というような考えがアタマのなかになかったら、「バルトークは20世紀で最も過大評価された作曲家」という発言は出てこないと思う。

聡明な女性なら、マッチョに決めようと心がけている野郎を見て「カッコいい」とは思わないでしょう。そのへんが、音楽でも、音楽以外でも、ぼくが、私がなにか発言しようと思うときに陥りがちな罠ではないか。

ほかの楽器の演奏家がどうなのかは知らないが、ピアニストは、この罠に陥りがちなことは、有名ピアニストが例証している。「ピアニストって、憧れの職業じゃない」という人がいる。ピアノが弾けることはいいことですが、世界的な名人だってこの罠には気をつけている次第である。

だから、憧れの職業じゃないんだ、ということが言いたいのではないよ。ピアノを弾くとき、気をつけたほうがいいことがある。それは、道具がピアノだから、というより、人間がものを扱ってなにか発言しようと思ったら、気をつけたほうがいいことが必ずひとつやふたつはある。その見極めが大事なんだと思います。

去年は、休符がない楽譜を書いたり、わざといい加減な楽譜を作ったりしていた。今年になって、休符も音符も厳密に指定して書くことにしたら、自分では正確に書いたつもりなのに、休符の抜け落ちや、つじつまの合わない箇所を演奏家からつぎつぎに指摘され、苦情が出て、困りましたあ。オレもぼけたかなあなどとつぶやいたところ、「ボケと言うのは、忘れるんじゃなくて、かえって記憶が過剰なんです」なんて、やわらかくフォローしてくれた人がいた。優しい人だなあ。感謝しています。

考えてみれば、ジョン・ケージだって偶然性の楽譜を作る前に、一時期、徹底的に厳密な楽譜を書いている。楽譜の書式は、いきなり新式の発明ができるんじゃなくて、やっぱり、それに先立つ伝統的な書き方があって、その上に新しい方法が成り立っているというのが順序だろう。そういう前例があるから、ぼくも、意図的にルーズな楽譜を作ってみた。しかし、そのあとで常識的な楽譜に戻ろうと思ったが、アタマがぱっぱと切り替わらなかったという次第だったんでしょう。

ここから、少し話がずれていくと思いますが、ぼくは楽譜の書き方を掘り下げて論じるのは好きではない。なぜこんなことを持ち出すかと言うと、ピアニストのデヴィッド・テュードアが(聴く音楽じゃなくて)「楽譜を読んで楽しむ音楽」というようなことを、シュトックハウゼンと論議していたのが、どうもぼくの趣味に合わないからです。そういう音楽の体験は存在するはずだと、テュードアは言っている。

テュードアの言いたいことはわからなくはない。ぼくは、楽譜が視覚に訴える印象というものがあることを否定しないし、すごくきれいな楽譜を見たときの感動もあるでしょう。それに、楽譜の視覚的な印象と、その楽譜を演奏して生じた音響とのあいだに横たわっている関係は、音楽を組み立てる上で無視できないものだ。

しかし、楽譜と絵画作品とのあいだにははっきり区別があり、「楽譜を読んで楽しむ音楽」は(そういうものがあったとしての話だが)、絵画鑑賞とは別の体験だろう。図形楽譜というものは絵画のような形をしているが、それでも、絵画作品ではない。ぼくは自分の趣味を保護したいから言うんですが、テュードアのようなことを持ち出すと、絵を観る楽しみが奪われ、破壊されるような気がしていやなのだ。

しかし、楽譜と絵画作品とのあいだにははっきり区別があり、「楽譜を読んで楽しむ音楽」は(そういうものがあったとしての話だが)、絵画鑑賞とは別の体験だろう。図形楽譜というものは絵画のような形をしているが、それでも、絵画作品ではない。ぼくは自分の趣味を保護したいから言うんですが、テュードアのようなことを持ち出すと、絵を観る楽しみが奪われ、破壊されるような気がしていやなのだ。

文章を読むことと、楽譜を読むことは違う。楽譜は演奏の手引きで、手段だと思う。それを目的にして読むというのは、とても特殊なことで、化学の分析のようなことではないか。絵画鑑賞を分析したくない。同様に、音楽鑑賞も、分析しながらできるとは思えない。そもそも、美的感動の実体を分析して理解しようと言ったって、ヘッセの言う「不可測物」に突き当たり、そこから先は、要するにわからない、ということになりましょう。ピアニストとして、また作曲家としてテュードアのやったことは、そのわからないことを、わかるはずだと掘り下げた、ムリの産物という気がして仕方がない。

もちろん、「音楽の意味」を論じることはたびたびある。が、それは意味の分析とは違うよ。実は論じているつもりが、分析しているつもりだった、なんてこともあるのかもしれない。なんにせよ、理屈っぽくなることは確かで、理屈っぽい音楽を理屈っぽく聴くのは、あまり楽しい体験ではないだろうなあ。

追記

作曲家としてのデヴィッド・テュードアの評価についてはここでは触れません。相当数のファンがいます。

わかめが安くて旨いので、夜食にしている。栄養価をインターネットで調べると、うれしいことが書いてある。この食材にはヨウ素という物質が含まれていて、これが精神を安定させ、心身を元気にするという。

刺身のわかめは、せいぜい、ひとパック100円だ。わさび醤油がいいという話ですが、ぼくは少量のめんつゆで食べている。ときどきは、日本酒をなめながらいただきます。

調べていたら、「わかめスープ」のレシピが出てきた。簡単なことで、水で煮て鶏がらスープで調味し、胡麻を振るだけでいいと書いてある。ちょっと簡単すぎやしないかと思うが、これで旨ければ文句はない。

わかめスープなら、自分で作らなくたってスーパーでインスタント食品が買えますよ、お湯を注ぐだけですよと言われそうだが、どういうわけか手作りにこだわり、今夜あたり実行してみようと思っているところだ。「今夜あたり実行してみようと思っているところだ」なんて、まるでドストエフスキーの作中人物のようなことを言っているが、ぼくが実行するのは窃盗ではなく、「わかめスープを作ること」なのだ。勘違いしないように。

ちょっとした困難があった(スルリがあっていいですね)。その「鶏がらスープの素」の入手先です。簡単に見つかるだろうと思って、近所のスーパーに行って探してみたら、コンソメしかなかったんです。コンソメで妥協しようかとも思いましたが、わかめのコンソメスープというのは、想像しただけで、口の中が不協和音で充満することが考えられた。どうも、わかめとコンソメは合わなさそうな気がする。

「鶏がらスープの素」がいくらぐらいのものか、これもインターネットで調べると、小さな瓶がせいぜい数百円程度で、通販なんかで買ったら送料のほうが高いだろう。

だから、わざわざ脚を伸ばして駅前の西友まで行きました。あった!しかも220円だ。うれしいな。

と、ここまでは1週間ぐらい前に書いたんです。この翌日の夜だったか、そのかんたんなわかめスープを作ってみました。味ですか?なんか、いまひとつなんだよな。鶏がらスープの素の量の加減が案外むつかしい。水300ccに対して小さじ2杯だそうですが、大さじとか小さじとか、区別がわからない。アバウトにやってみたんですが、多すぎたらいかんだろうと思って控えめに加えたら、味がないわけですよ。

別のレシピもあって、しかしこっちはあれこれ面倒なプロセスで、食材も調味料もフクザツなので、やってみようという気が、まだ起きない。材料がざっと並んでいて、

乾燥わかめ 5〜10g

玉ねぎのせん切り 2分の1個分

鶏ガラスープの素 小さじ2

水 4cup

白ごま 適量

おろしにんにく 少々

塩 小さじ2分の1

しょうゆ 小さじ1

ごま油 小さじ2

こうなっていると、スーパーで玉ねぎを2分の1個だけ買うわけにいかない、買うなら1個でしょう、残りの半分はなにに使うか。「おろしにんにく少々」は、どうやって用意するのか。とかいうように、考えがまとまらなくなってしまう。玉ねぎを「せん切り」にする技術もない。これだけの食材を買い揃えた以上、毎晩、わかめスープを飲まねばならねえような、悲壮感がただよい、哀れを誘う。

いつぞや、ゴーヤー・チャンプルーの豆腐の下ごしらえをどうするか、入れ知恵してくれた、女の電話友達がいる。絹ごしだったか木綿だったか、とにかく豆腐を布に包んで重石を乗せて水を切るということが、いったいどういう現実なのかが腑に落ちません。その電話友達は、豆腐の代わりに厚揚げを使うという知恵を持っていた。厚揚げの耳を切り落として使う。えらいと思ったのはね、「耳の部分はお味噌汁か何かに入れてー」と話が続いたことだ。こういう展開ができたら、料理も楽しいかなと思いますが、ぼくは「わかめスープ」で悩んでいるんです。

今夜はわかめが100円より高く、150円だったからという理由で、買い置きがない。いや、正確に言うと、その150円のわかめのパックは、確かに増量してあるようには見えるんですが、やけくそで詰め込んだような見てくれで、視覚的に、なんか面白くないから買わなかった。

そういえば、一時期めかぶがはやったことがあった。今でも売ってるけど、今はわかめ、というのが、きっと時代の気分なんでしょう。だから、夜な夜なわかめスープを食ったりしてるのは、時節柄、ナウいということになるんだ。今日の話はこれでおしまい。

ぼくが生まれ育った新潟県長岡市は、日本一と言われる大花火が行われている土地で、19歳までここにいたから、毎年、梅雨が明けるころになると、あの雄大なスケールの花火大会を思い出す。関東でいちばん賑わう隅田川の花火だって、長岡の花火とは比較にならない。

例年、7月の終わりか、8月に入ってすぐのころ、埼玉近郊にある現在の自宅の近所の、ささやかな花火を見て、夏が始まったなと思うんですが、今年は雨で延期になり、開催の日には用事があったり、ばてていたりで、見にいけなかった。

それで、夏が終わる頃合に、近郊住宅地の、さらに奥の小さな街まで、花火を見に行った。そこは文字通り何もないような土地柄で、スーパーマーケットすら表立った場所には見つからない。初めて訪れた街の駅前には、今日が祭りだというたて看板も何もなく、人もろくにいない。花火なんか、ほんとにあるんですか。しかし、ちらほら浴衣姿の女性が歩いている。そっちの方向に歩いていくと、街外れの公園が見え、そこだけ人が密集しごった返していた。数千人はいただろう。

「無目的の目的」「目的の無目的」。鈴木大拙の禅の本あたりに書いてありそうな言葉が思い浮かんだ。どの人も、公園の中でぶらぶらしているだけだ。ただ単にごった返している。知らない土地を訪れるとき、例えばエッフェル塔とか金閣寺とかいうような目安がひとつあると、意識がまとまりやすく、行動するにはラクですが、そういう目当てがない。結局、この公園のどこでどうするか、自分がいいように決めてかまわないと思った。群集は、めいめい自分の居所を探して、うろうろしているのだろう。とりあえず芝生に陣取って焼そばを食べた。

ここにいる人たちの90パーセント以上は家族連れや、数名の団体客だろう。ぼくのようにひとりで来る人間はどのくらいいるのか、歩きながら探してみる。

盆踊りが始まる。埼玉の、近郊住宅街の、そのまたはずれでやってる盆踊りなのに、全然関係のない『炭坑節』や『東京音頭』が、がーがー流れ、地元にちなんだ曲(演歌ですね)は2曲しかない。司会者や警察の人が交互にがなりたて、耳をつんざく。ほとんどの盆踊り大会と同じように、踊っているのは浴衣姿のおばさんばかりで、どうにもしまらない。が、その踊りの輪に、しれっとした顔つきで加わっている、20歳代と見える女の子がいた。好奇心が旺盛そうで、細身で、感じがよかったが、踊りは知らないらしい。フラダンスのように見えなくはなかった。面白半分にやっているかんじでした。この群集にひとりで加わっている、例外のひとりだ。

人ごみのドサクサにまぎれて、この女の子とだいたい同じほうへ、公園内を歩き回ることになったので、どうするのか、ちらちら横目で眺めていたら、ジャガバターを買う。イチゴシロップのカキ氷を買う。意外なもの食うんだな。カキ氷をほおばりながら花火を見る。見終わって、たこ焼きを買うから、また食うかと思ったら、これはぶら下げて帰った。旅行者じゃないな。近所の住民だろう。

それじゃおまえ、ストーカーではないかと人に言われたが、祭りの会場で美人を見るのは犯罪だろうか。犯罪ではないと思います。場の広がりに全然一貫性がないのは、おれのせいじゃないよ。一貫性がないから、混沌としている。焼そばと花火と美人。だらだら続く夏祭りにふさわしい。ごちゃごちゃひとりでもめているより賢いのではないか。

花火は規模の小さいものだったが、規模は小さくてもやっぱり花火だった。見に行ってよかったな、というお話でした。

自主企画のコンサートを続けていて、徐々に形や内容が変化していることに気付く。

ピアノのコンサートをやる場合、2002年ごろまでは、オーソドックスなピアノ・リサイタルの縮小版という趣きで、練習の主眼も、ピアニスティックにうまくさばけるように練習していた。

そのピアノ・リサイタルの縮小版というコンセプトをホールではなく、スタジオやライヴハウスに持ち込んだら、外観だけでなくて、内容も目ざす方向も変わってきたようだ。ありものの洋楽を破綻がないように弾きこなすことは二次的な目標になり、コンサートとしての内容のおもしろさを重視するようになって来た。

大きなホールで行われているリサイタルの演奏家は、コンサートの作り方には詳しくないのが一般だ。演奏していい場所があれば、どこででも妙技を発揮する。

場所と観客の性質が違えば、その場の雰囲気に即応して、演じられる音楽の仕組みや内容も変わるはずである。しかし、複雑な演奏技術が必要なピアノ曲などは、その変化を拒む。だから観客は、どこへ行っても同じ音楽を聴くことになり、音楽会とはそういうもんだという固定観念が、気付かないうちに定着してしまう。これは言いすぎだろうか。

ちょっと話がずれるけど、2006年の秋だったか、サミュエル・ベケットの生誕100年とかで、世田谷のシアター・トラムに戯曲の上演を観に行ったことがあった。鈴木恵理子と観世栄夫のふたり芝居だった。ふざけた芝居ではないことはひとめでわかりましたが、正直なところを言うと、さんざん客を焦らせておいて、詩劇もけっこうですが、なにがいいたいんですか、というような野次気分が半分だった。ひとりの観客のすなおな感想として、言ってもいいだろうと思う。本当は、ああいうものには、演じ手と観客と、相互の笑いの交歓が必要な気がする。くそまじめな不条理劇という通念は打破したほうがいいのではないか。

「なんだこれは」というものを観客に問う場合、いたずらに見物席を疲れさせるのはもうやめたほうがいいと思う。そのほうが、やる側の意欲も、観客の興味も、長続きすると思う。

追記。 もちろんね、観客との一体感とかいうような、気分の悪いムードは、ぼくは遠慮します。コンサートの作り手としても、聴き手としても、そういう幼稚な雰囲気の作り方は、いやだなあ。

来来軒のマーボー麺が食べたいと思い始めてから、何ヶ月経っただろうか。半年ぐらい経っているかもしれない。

来来軒のマーボー麺が食べたいと思い始めてから、何ヶ月経っただろうか。半年ぐらい経っているかもしれない。

穂村弘さんという歌人が、あちこちの「一家言(いっかげん)」を恐れて、近づかないようにしている、ということを著作に書いていた。いま、その本が手元にないんで、引用はできませんが、コーヒーなら、まずストレートで味わい、ミルク、砂糖の順に加えるのが常道だよ、なんて諭すのが一家言である。どうだっていいことを、高いところからえらそうに威圧するイメージがある。

ラーメン・ブームは昔からたびたびありました。全国のうまいラーメン店のカタログも、全盛期には原寸のどんぶりの写真が全頁に載っていて、よだれが出ました。

その中の、いくつかの店に行って食べたことがある。味は、評論家がどう言うか知らないが、ぼくが訪ねていった店の醤油ラーメンは、広告するほどのものかなあ、という程度でしたよ。それにねえ、店内には一家言こそ掲げていないが、いかつい顔の男の店員さんが、にこりともしないで、黙々と働いている。カウンターに10席。従業員と客とで阿吽の呼吸。他流試合。そんなラーメン屋はくつろげない。接客業なんだから、ほがらかに営業してもらいたい。

リーマン・ショックの前後から、どうも、そんなようなドグマが頭の中を去来して、こだわりを作り、わざわざくつろげない場所に行って、恐縮し、かしこまって食べてお金を払うのかい。という観念に苛まれた。だから、マーボー麺を食べる来来軒の店の雰囲気は、気の置けないなごやかな空気がいいなと考えて、実行するまで、数ヶ月も、半年もかかった。

ラーメン屋に入るのに、いちいち面倒なことを考えなくてもいいではないか。街に用事に出て、昼飯時にぶつかったら、すっと入るだけではないか。いつの間に修業ができて、観念が氷解したのか不明ですが、とにかく今日はそんな気分だった。だから、すっと入りました。数ヶ月だか半年だか念頭においてあったマーボー麺を注文する。調理が速い。3分で来た。旨いなあ。520円だけど、グルメだなあ。職人の仕事である。どのように旨かったかは、来来軒に行って食べてみてください。

先入観にとらわれなくて、楽しいランチだった。それまで、久々に自宅でチキンラーメンを煮て食おうかと思っていたが、こちらのほうは熱意と迫力が消えてしまい、乗りが悪い。野菜がたっぷり入った、スープが旨いチキンラーメンを自宅で食べるのは、何ヶ月先のことになるだろうか。

外食で職人のしごとをいただく。こういうことは、月に1回ぐらいあったらよいのではないか。食事でなくても、映画でもコンサートでも、何でもいいが、たまに贅沢をするという、ひとつの参考まで。

奥さんがいなくなり、残されただんなさんが慟哭して、消息を尋ねまわっているうちに長い放浪または徘徊になり、その結果、奥さんは見つからなかったが、美しい女神様や、いろんな種類の女のなにかにたどりつくという筋立ての小説や芝居、映画はたくさんある。

ちょっと前、DVDで『黒いオルフェ』という、1950年代に製作されたブラジル映画を観た。これも、リオのカーニヴァルの最中に男主人公が女主人公を見失い、あちらこちらを探し回って、女主人公は悪党に殺されたことがわかり、男主人公は慟哭し、そのあとの筋はいくつかの解釈が可能だが、男主人公の生まれ変わりの少年が、無邪気に遊ぶ同い年ぐらいの女の子を楽しく追いかけるようなラストシーンだったと記憶している。

この映画は、例のオルフェウスとエウリディーチェの説話を現代風に作り変えたものだが、これを観て、いたるところにこの種の書き換え作品があることに気がついた。

小説で言えば、例えば安部公房の『密会』。ある日の朝方、とあるアパートの前に救急車が止まり、そのアパートに住んでいる、別に病気なんかしていない夫婦の、奥さんのほうを乗せて失踪してしまう。だんなさんは、救急車が向かったと思しき病院をたずねるが、この病院が本館と旧病棟からなっている迷宮のようなつくりで、病院の中で迷ってしまうという筋になっていた。

とっさに思い浮かんだもうひとつは映画で、ビム・ベンダースという監督が作った『パリ・テキサス』だが、14年まえに見たきり、あらすじの記憶もあいまいなので題名だけ挙げておきます。奥さんが失踪する話ではないが、手毬歌の歌詞の途中から先が思い出せなくて、続きを尋ねて放浪する少年の映画がある。『草迷宮』という寺山修司の短編作品(40分ほど)で、奥さんが失踪する話とは違うが、似たところがあるのではないだろうか。からくりが面白い映画なので、映画館で3回ぐらい観た。

音楽の方面では、史上初のオペラといわれるモンテヴェルディの『オルフェオ』がある。ここでは、エウリディーチェは毒蛇に咬まれて死ぬことになっている。

じつは、このサイトにうってつけの主題を数日前、思いついたんですが、忘れてしまいました。忘れた題材をたずねようかとも思ったけど、あれは夢だったかも知れず、ちょっと抛っておいて、好きなこと書いてアップします。『オルフェオ』の変種を文芸の中で探してみるのも面白いだろうと思って、書いておきます。

ふと気がついたら、ここ数年、コンサートでは派手な20世紀ものを弾いていた。先日の『そのときつかまえたうた』のなかで静かなバッハを弾いて、段差というか、地味さ加減というか、そういう違いにちょっと驚いている。「カンタービレ」なピアノを弾いたのは、ずいぶん久々だという気がした。

まさか、いままでは鍵盤をぶっ叩いてストレス発散してたんじゃないだろうな、と勘ぐるほどだ。バッハの音楽がおとなしいと言ってるのではない。作曲家の野望は、時代や人が違っても、ある部分は共通のようだ。それは一面、非常にデリケートなものですが、言いたいことは強いです。ラディカルと言われたり、危険視されたりする理由もそこにある。

一晩のコンサートで、バッハの曲をまとめて弾いたのは初めてだったが、速度やニュアンスの設定の自由度の幅がとても広くて、かなりてこずった。ある能力に恵まれたピアニストが、バッハをすごく速く弾いたり、逆に極端に遅く弾いたりするのは気まぐれではない。理由のあることだ。それはわかるけれど、ぼくはかなり迷いました。自分の速度感覚を確立しようとしても一定しない、ということがひんぱんに起こった。

いちおう、それは、自由にやっていいということだが、もっと束縛してくれたほうがラクだと言いたくなった。しかじかの性格を持つしかじかの構築ができたほうが把握しやすい。ところが、こうだと決めつけることができない場合は、このように弾いたほうがいいと楽譜が指定している大半のピアノ曲や鍵盤音楽とは、ありかたが当然ちがっている。バッハを弾くムツカシサはその辺にあった。

決めつけられない以上、最終ヴァージョンというものはない。あるヴァージョンを志向している途上、というのともちがう。やってみたらこういうことになった。その繰り返しだろう。

常識的にみんなこんなふうにやっている、という外的基準を当てはめようと思っても、バッハの場合はダメだという感じがした。要は、自分はバッハをどういうものと思っているか、というところだと見当をつけたが、そんなことを言ったって、肝心の心当たりが、あるような、ないような地平が開けたり、そうじゃなくてこうだと気づいたら振り出しに戻ったり、ずいぶんさんざんな目にあいました。

にもかかわらず、結局、バッハを弾くことはとてもいい体験だった。理屈ではない。感覚の判断はそういうことになっているので、ご報告します。先日のコンサートがどうだったかは、ご来場くださった皆様の判断を仰ぐしかありません。

◆そもそも太鼓堂とは何か ◆音が聴けるページ ◆CD『江村夏樹 云々』 ◆太鼓堂 CDR屋さん ◆太鼓堂 DVDR屋さん

◆No Sound(このページには音がありません) ◆江村夏樹 作品表 ◆太鼓堂資料室 ◆太鼓堂 第二号館 出入り口

◆いろいろなサイト ◆江村夏樹『どきゅめんと・グヴォおろぢI/II 』